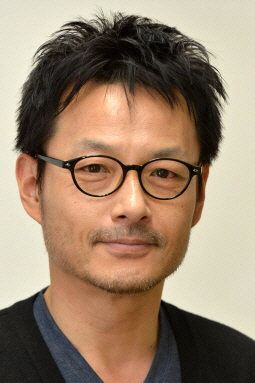

진경호 부국장 겸 사회부장

지난 한 달 사이 정치인 안철수의 변신과 변심에 대한 갖은 비판이나 환호는 이미 차고 넘친 터, 다 각설하고 하나만 짚겠다. 지방선거와 ‘안철수’의 상관관계다.

먼저 지방선거를 자기 정치의 승부처로 삼은 정치인 안철수의 선택은 치명적이고 부당한 오류다. 그의 정치적 운명이 아니라 지방자치를 기준으로 하는 말이다. 지방선거는 말 그대로 내 고장의 일꾼을 뽑는 선거다. 금배지들의 정치가 아니라 주민들의 자치를 위한 선거다. 이 나라 정치를 확 바꾸겠다며 ‘새 정치’라는 주소를 들고 지방선거의 문을 두드린 건 그래서 ‘검은 백마를 타겠다’고 우기는 것만큼이나 형용모순이다. 이런 자가당착으로 그는 지방자치의 중앙정치 예속이라는 고질을 더 키웠다. 정치철학의 빈곤, 그리고 나라보다 자신을 앞에 둔 사고체계가 아니고는 설명되지 않는 선택이다. 새 정치가 아니라 내 정치를 택했다. 그의 ‘지방선거 참전’이 없었다면 여당 공천, 야당 무공천이라는 초유의 비대칭 기초선거는 단언컨대 없었을 것이다.

두 번째 단추라도 옳게 꿸 수는 결코 없는 까닭일까. 내 정치를 위한 그의 선택도 잘못됐다. 잘못 짚은 문일지언정 두드렸다면 열었어야 했다. 단기필마라 해도 제3의 길을 걷겠다고, ‘헌 정치’와의 연대는 없다고 다짐했다면 그 길을 갔어야 했다. 준척조차 낚지 못한 인재영입과 오합지졸의 조직력이라 해도 사즉생을 믿었어야 했다. 그래야 내 정치라도 한다. 한데 정치인 안철수는 옆집 문이 슬며시 열리자 냉큼 몸을 틀었다. 민주당이 던진 기초선거 무공천이라는 미끼를 덥석 물었다. 마땅한 내부 논의조차 없었다. ‘새 정치’의 이웃 말로 통했던 ‘안철수’라는 자산을 헐값에 ‘낡은 정치’에 팔아넘겼다.

세 번째 단추도 바로 꿸 듯싶지 않다. 당대당 통합이라는 정치공학으로 갓 1년 된 국회의원 안철수를 거대야당 대표로 앉히자마자 민주당 출신 의원들이 ‘홀로 무공천’에 반발해 ‘선거 거부’(민병두)와 ‘당 해산’(신경민)을 주장하며 흔들기 시작했다. ‘안철수’라는 브랜드의 효용가치가 다했음을 뜻한다. “무공천 약속을 뒤집어 안철수는 죽고 당과 3000명의 후보들을 살리는 게 훗날 칭송 받을 대의”라고 한 강경파 정청래의 말은 충정보다 조롱에 가깝다. 당 저변에선 이미 새정치연합 후보임을 알릴 계책들이 춤을 춘다. 선거 때면 출몰하는 한 정치교수는 새정치연합 의원들을 1명씩 각 지역에 보내 하위정당을 만들고 이를 통해 당 후보들이 ‘기호 5번’을 부여받도록 하자는, 머리가 아까운 아이디어를 냈다. 중앙당이 각 시·도당에 공문을 보내 선거홍보물과 유니폼 등에 새정치연합 후보임을 알릴 표식을 담는 방안을 주문했다는 보도도 나왔다. 어디까지가 공천이고 무공천인지 경계마저 흐릿해지고 있다. 김기식 의원 말처럼 ‘주화입마’(走火入魔) 지경이다. 너무 열심히 무공을 연마하다 마귀가 들어 몸이 망가졌다. 그런데도 “무공천이 새 정치”라는 ‘바지 사장’은 못 본 척, 못 들은 척 대통령만 찾는다.

새정치연합의 분란이 어디로 향하든, 이도 저도 아닌 봉합에서부터 친노·비노 세력 결별까지의 시나리오 가운데 무엇이 안철수 앞에 펼쳐지든, 6·4지방선거는 이미 희대의 정치 코미디가 됐다. 선거까지의 혼란과 그 뒤의 후유증을 예약해 놨다. 한때의 새 정치 아이콘이 주인공인 웃지 못할 코미디다.

약속을 저버린 새누리당은 그냥 놔두고, 나만 비난하느냐 물을 텐가. 번복과 기망(欺罔)의 차이 때문이다. 인재 영입을 자신했던 지난해 8월만 해도 기초단체장 무공천은 시기상조라 했던 그다. 기울어진 운동장은 그의 가세로 더 기울었다. ‘안철수’는 갔다. 아니 없었다. 오지 않는 고도가 없었던 것처럼.

jade@seoul.co.kr

2014-04-05 27면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지