산림정책 40년 발자취 살펴보니

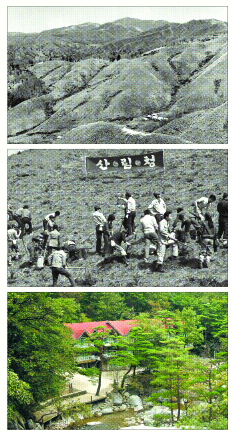

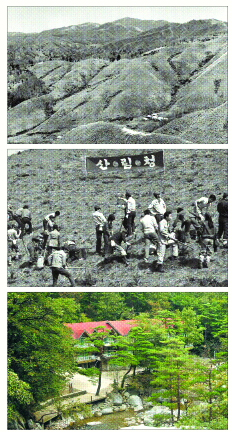

1967년 개청한 산림청의 시급한 임무는 황폐화된 산지를 복구하는 것이었다. 87년까지 20년간 이어진 산지복구 및 치산녹화기는 나무를 심고 보호하던 ‘유아기’로 대변된다. 73만㏊의 사방사업과 206만㏊의 조림이 이뤄졌다. 척박한 환경에서 잘 자라는 침엽수가 전 국토에 심어졌다. 화전정리사업을 벌이고 육림의 날을 제정해 애림(愛林)사상을 고취시키는 등 변신을 시도해 왔다.

1970년대 강원 춘천의 민둥산(맨위). 1977년 제32회 국민식수 행사 장면(산림청 플래카드·가운데). 푸른숲 속에 자리잡은 대관령 휴양림 전경(아래).

산림경영 및 목재산업기반이 구축되고 산림생태·환경·휴양·도시숲 등 공익기능이 강화됐다. 2008년은 지속가능한 산림경영의 원년이다. 산림의 이용과 보전이 조화를 이루고 산촌과 도시, 사람과 숲의 공생을 추진한다. 균등 배분에서 ‘선택과 집중’으로 산림정책 변화가 감지되고 있다.

치산녹화와 산지자원화 정책은 산림의 양적 증가뿐 아니라 질적 향상으로 이어졌다. 93년 1㏊당 임목축적이 43㎥로 일제시대 이전 수준을 회복했고 2008년 말 경제협력개발기구(OECD) 평균(104㎥)에 도달했다.

전량 수입하는 것으로 알았던 목재 자급률도 13%까지 상승했다. 2008년 기준 우리나라 산림(637만㏊)의 공익적 가치는 약 73조원으로 평가됐다. 국민 1인당 연간 151만원의 산림환경서비스 혜택을 받고 있는 셈이다. 산림의 수원함양·대기정화·휴양 등 7대 기능만 반영해 추산한 결과다. 국내총생산(GDP)의 7.1%, 농림어업총생산의 3배, 임업총생산액의 18배에 달한다.

정부대전청사 박승기기자 skpark@seoul.co.kr

2010-04-05 15면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지