인도 날란다서 17년간 유학 中에 대승불교 처음으로 소개

‘서유기’ 삼장 법사의 모델이 된 현장(玄奘·602~664) 법사는 실존했던 당나라의 고승이다. 어려서 출가하고 남달리 총명했던 그는 천자의 허락을 받지도 않은 채 중국의 국경을 몰래 나가 인도의 날란다에서 17년간 유학했다. 불경을 짊어지고 장안으로 돌아온 현장 법사는 자신의 구법 여행과 관련해서 ‘대당서역기’(大唐西域記)를 남겼다.

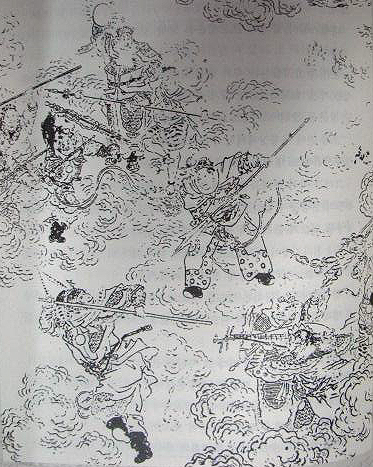

“황제는 돌아가면서 하는 법, 내년엔 우리 집 차례”라면서 천궁에서 한바탕 소동을 일으킨 손오공. 위 그림은 천궁소동 중 현성이랑신 등 하늘 군대와 서로 싸우고 있는 모습이다. 청대 ‘신설서유기도상’의 삽화.

위진 시기에 중국에 들어온 불교는 소승 불교로, 개인의 수행을 통한 해탈을 그 목적으로 했다. 현장 법사가 인도에서 가져온 불경은 중생을 제도해 부처의 경지에 이르게 하는 것을 이상으로 삼은 대승불교 경전이었다. 귀국한 현장 법사는 불경 번역에 힘썼다. 그것은 흡사 또 다른 구법 여행이었다. 방대한 분량, 산스크리트어의 개념들에 맞는 한문 번역어 고안하기, 어려운 교리를 파악하는 작업까지. 입적하기 전까지 그는 대승불교를 대표하는 ‘대반야바라밀다경’ 번역에 매진했다.

그는 스스로 매일의 일과를 세웠고, 낮에 일이 충분하지 못하면 밤까지도 계속했다.

“늦게 이경(밤 9~11시)이 지나서야 붓을 놓고, 경전을 덮은 뒤에는 예불하며 행도(行道)를 했다. 삼경에 잠깐 잠이 들었다 오경에 다시 일어났다. 범어본을 독송하면서 차례로 빨간 점을 찍어 다음 날 번역할 부분을 표시해 놓았다.”(‘대자은사삼장법사전’ 중)

정확한 번역을 위해 중국에 들어와 있던 세 벌의 경전을 모두 대조하면서, 한 글자 한 글자씩 번역에 피를 쏟듯 임했다. 말 그대로 그의 번역 작업은 사막을 한 걸음씩 걸어가는 구법의 길과 다를 바가 없었다.

서울신문·수유+너머 공동기획

2010-09-20 15면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지