[계급이 된 통근-집과 바꾼 삶] <5>

강남·서초·송파·강동 區당 23.5개꼴인구 비슷한 노원 17개 vs 강남 33개

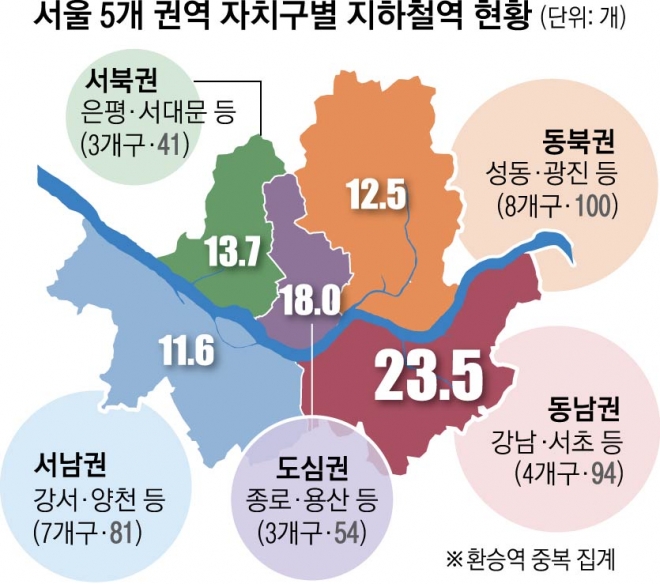

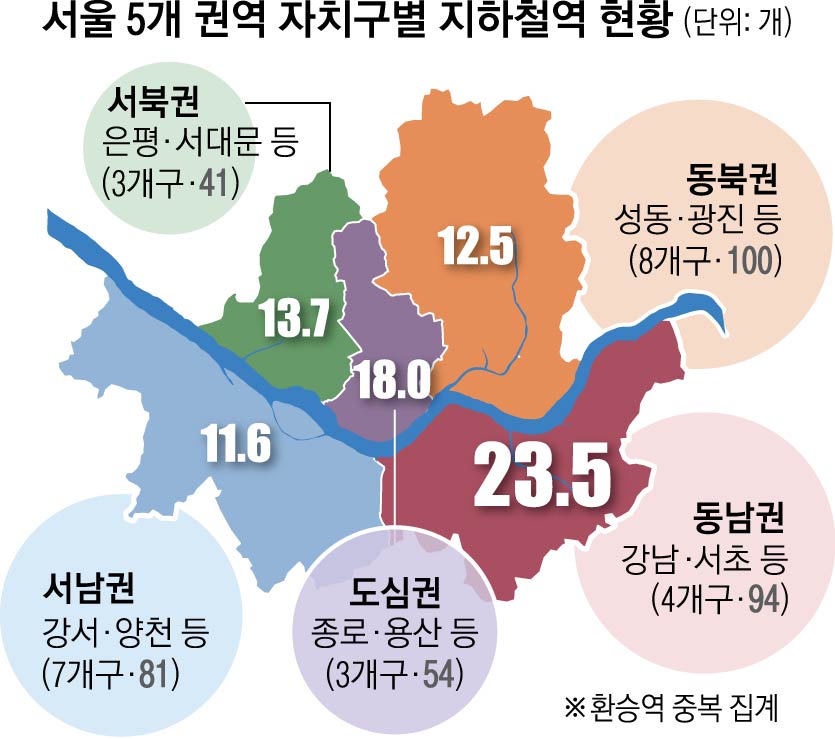

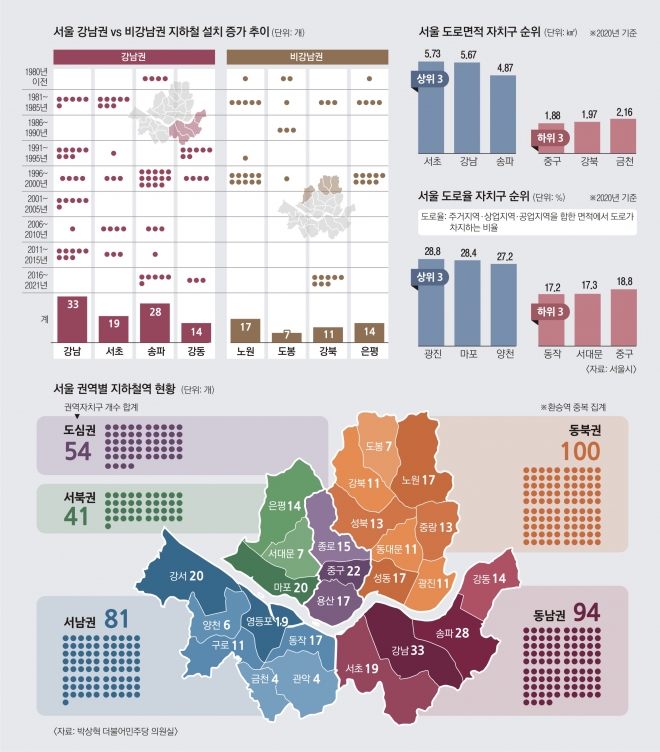

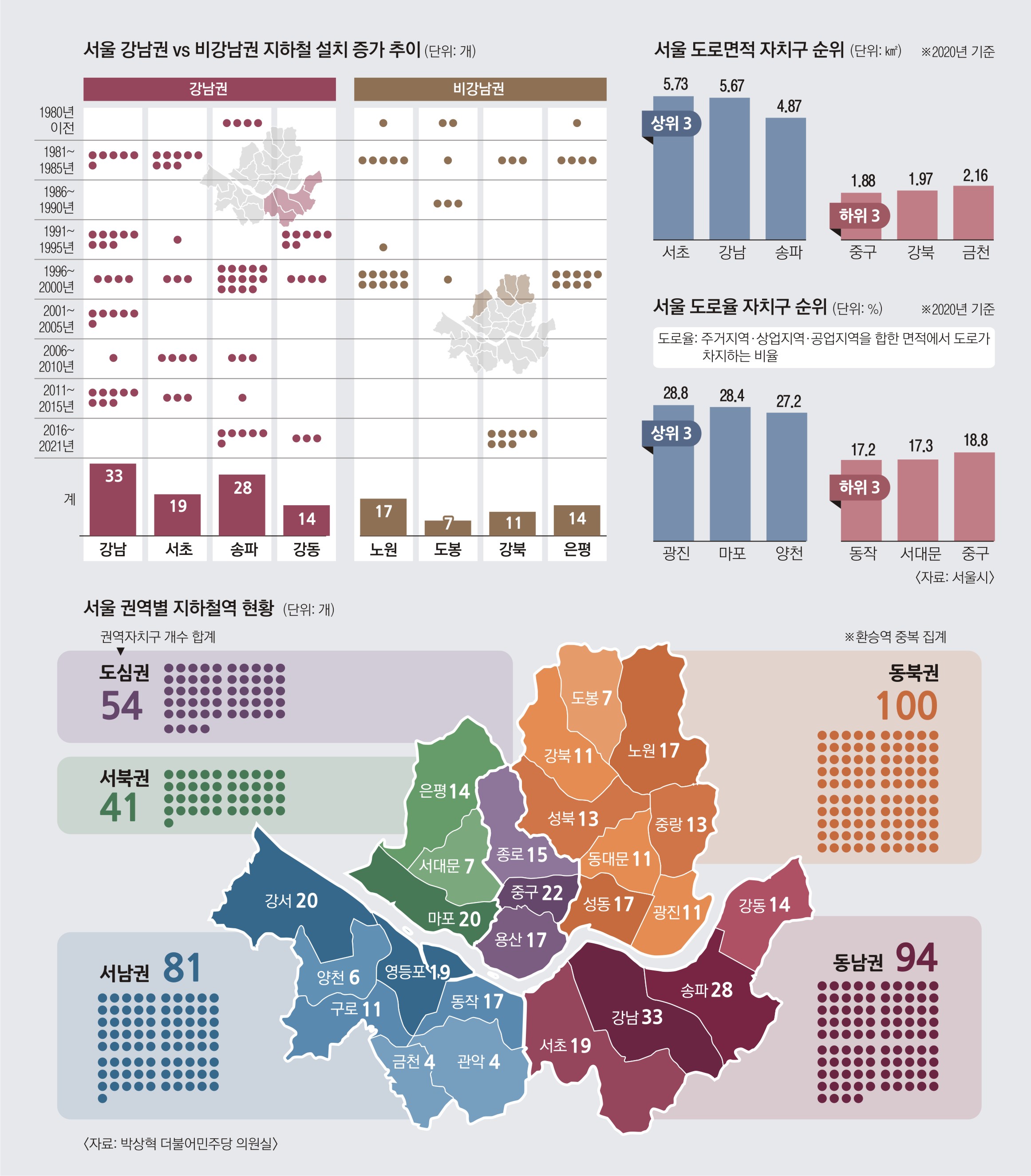

13일 서울신문이 박상혁 더불어민주당의원으로부터 입수한 서울시와 한국철도공사(코레일)가 운영하는 서울 370개 지하철역과 지난 30년간 신규 개통 지역을 5년 단위로 분석한 결과 강남 3구가 포함된 동남권(강남·서초·송파·강동) 지하철역 수는 총 94개로 자치구당 23.5개꼴에 달했다. 4개 자치구가 서울의 전체 지하철역 중 25.4%를 점유했다. 정씨가 사는 노원구의 지하철역 개수는 17개(환승역 중복집계)다. 반면 지난해 기준 인구수(노원 52만 7032명, 강남 54만 4055명)와 인구밀도(㎢당 노원 1만 4872명, 강남 1만 3773명)가 거의 비슷한 강남구에는 33개 지하철역이 몰려 있다. 강북이 차별받고 있다는 볼멘소리가 근거 없는 건 아닌 셈이다. 강남과 강북 간 격차는 권역별 지하철역 분석에서도 드러난다. 성동·광진·동대문·중랑·성북·강북·도봉·노원 등 8개 지역구가 포함된 동북권에는 100개의 지하철역이 있지만 자치구당 12.5개에 불과하다.

서북권(은평·서대문·마포)은 41개로 자치구당 13.7개, 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악)은 81개로 자치구당 11.6개다. 임병철 부동산114 연구원은 “강남에 업무시설이 집중돼 있으니 교통이 집중되는 것이 맞지만 형평성을 따지자면 너무 강남에만 치중된 상황”이라고 말했다.

이 같은 격차는 누가 초래한 것일까. 정부는 1960년대 서울의 폭발적인 인구 증가와 강북에 몰린 도심 기능을 분산시키고자 불모지였던 강남 개발에 착수했다. 주거 이전 촉진을 위한 과세 면제부터 명문고 이전 등 중앙 정부의 전폭적인 지원과 특혜에 힘입어 강남은 비약적으로 발전했다. 이 중 핵심적인 건 지하철 2호선, 한남대교와 강남고속터미널 등 교통 인프라다.

특히 1980~1984년 강남, 강북 등 서울을 순회하는 지하철 2호선 개통은 역세권 중심의 강남 개발에 불을 붙였다. 이후 서울 4대문 안 도심과 강남을 연결하는 3호선을 비롯해 1990년대까지 4~8호선이 개통된다. 강남구 다음으로 지하철역이 많은 송파구는 1996년 이후 14개의 지하철역이 신설됐다.

서울 지하철 노선의 ‘강남 쏠림’ 현상도 확인됐다. 1990년 이후 현재까지 서울에 신규 개통된 지하철역은 235개다. 이를 자치구별로 5년 단위로 쪼개 분석한 결과 강남4구 지역에만 76개가 개설됐다. 전체 32.3%다. 2000년 이후에도 동남권을 지나는 9호선과 신분당선 노선의 35개 지하철역이 새로 생겼다. ‘모든 길은 강남으로 통한다’는 말이 과언이 아닌 것이다.

서울 서북권에 신설된 지하철역은 2001년 이후 단 3개다. 서남권의 경우 21개 지하철역이 개통됐지만 개화에서 신논현역까지 연결된 9호선이 포함된 수치다. 동북권에 생긴 20개역 중 8개는 두 량짜리 단거리 경전철인 우이신설선이다. 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 은평구, 도봉구, 서대문구에는 2001년 이후 새로 생긴 지하철역이 없다.

강남 교통 집중 현상의 배경에는 1999년 도입된 예비타당성(예타) 제도가 있다. 도로·철도 관련 사회간접자본(SOC) 사업에 대한 우선순위, 적정 투자 시기, 재원 조달 방법 등 타당성을 검증해 국가 예산 낭비를 막는 제도가 역설적으로 ‘강남공화국’을 만든 주역이다. 유정훈 아주대 교통시스템공학과 교수는 “외국에서는 참고 지표 정도인 예타가 국내에서 절대적인 기준이 됐다”며 “정치권의 압력을 피할 수 있는 긍정적 측면도 있지만 경제성이 낮더라도 정책적으로 필요한 사업들이 배제됐다”고 했다.

경제성(BC) 평가가 핵심인 예타는 수익성과 유동인구 측면에서 유리한 강남이 포함된 사업들을 통과시켰다. 강남과 성남·분당, 수원·광교를 연결하는 신분당선은 2001년 예타를 통과한 뒤 2011년 개통됐다. 2015년 개통한 신논현~종합운동장 9호선 구간도 2005년 예타를 통과한 사업이다. 예타 제도가 강남 집중 현상을 가속화시킨 셈이다.

강경우 한양대 교통물류공학과 교수는 “강남은 무엇을 해도 경제성이 있다고 나오니 강남공화국 현상이 강화될 수밖에 없다”면서 “정부가 지역균형발전 측면을 중대하게 고려해야 한다”고 말했다.

송수연·이태권 기자 songsy@seoul.co.kr

탐사기획부-안동환 부장, 박재홍·송수연·고혜지·이태권 기자

2021-06-14 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지