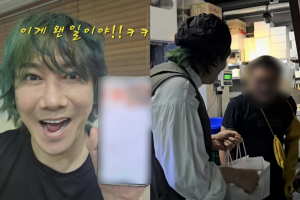

ÔÇśŰ░ťÝĹťýłťŕ░äÔÇÖ ýőťýŁŞ ý×ÉÝâŁýĽ× ÝĹťýáĽ

ŕ│áýŁÇ ýőťýŁŞ

7ýŁ╝ ýśĄÝŤä 8ýőť ŕ▓ŻŕŞ░ ýĽłýä▒ýőť ŕ│ÁŰĆäýŁŹ ŰîÇŰŽ╝ŰĆÖýé░. ýŁŞýáüýŁ┤ ŰôťŰČŞ ÝĽť ýőťŕ│Ę ŰžłýŁäýŁ┤ ýőťý׹ý▓śŰč╝ ŰÂüýáüŕ▒░ŰáŞŰőĄ. ýśĄÝŤä 4ýőťŰą╝ ŕŞ░ÝĽ┤ ۬ĘýŚČŰôĄŕŞ░ ýőťý×ĹÝĽť ýĚĘý×Čýžä┬Ěýú╝Ű»╝┬ĚÝîČŰôĄ ۬ĘŰĹÉŕ░Ç ýśĄÝŤä 8ýőťýŚÉ ÔÇťýĽä~ÔÇŁ ÝĽśŰŐö ýÖŞŰžłŰöö Ýâäýä▒ýŁä Űé┤Ű▒ëýŚłŰőĄ.

ýśČÝĽ┤ ŰůŞŰ▓ĘŰČŞÝĽÖýâüýŁ┤ ÝÄśŰúĘýŁś ýćîýäĄŕ░Ç ŰžłŰŽČýśĄ Ű░öŰą┤ŕ░ÇýŐĄ ýÜöýéČýŚÉŕ▓î ŰĆîýĽäŕ░öŰőĄ. ÝĽťŕÁş ýőťýŁŞýŁś ý▓ź ŰůŞŰ▓ĘŰČŞÝĽÖýâüýŁ┤ ŰśÉŰőĄýőť ÝŤäýŁ╝Űíť Ű»ŞŰĄäýžÇŕ▓î ŰÉśý×É, ý×ÉÝ⣠ýĽ×ýŚÉýäť Ű¬ĘýśÇŰŹś ýéČŰ×îŰôĄýŁÇ ýőĄŰžŁŕ░ÉýŁä ŕ░ÉýÂöýžÇ ۬╗ÝľłŰőĄ. ŕŞ░ŰîÇŕ░Ç ŰäłŰČ┤ ý╗ŞŕŞ░ ŰĽîŰČŞýŁ╝ŕ╣î. ÝÖÇŰíť ýőťýŁŞýŁś ýłśýâüýŁä ýŁĹýŤÉÝĽśŰčČ ŕŻâŰőĄŰ░ťýŁä ŰôĄŕ│á 2ýőťŕ░ä ýŁ┤ýâü ŕŞ░ŰőĄŰŽČŰŹś ÝĽť 50ŰîÇ ýú╝Ű»╝ýŁÇ ýőĄŰžŁŕ░ÉýŚÉ ŰłłŰČ╝ýŁä Ű│┤ýŁ┤ŕŞ░ŰĆä ÝľłŰőĄ.

ýŁ┤Űéá ýśĄýáä ŕ│áýŁÇ ýőťýŁŞýŁÇ ýäŞ Ű▓łýžŞ ŰůŞŰ▓ĘŰČŞÝĽÖýâü ÝŤäŰ│┤ýŚÉ ýśĄŰąŞ ýśČÝĽ┤ ŕ░Çý׹ ýťáŰáąÝĽť ÝŤäŰ│┤Ű×Ç ýÖŞýőáŰ│┤ŰĆäýŚÉ ŰîÇÝĽ┤ ÔÇťýĽäŰČ┤Űč░ ýćîýőŁŰĆä ýáäÝĽ┤ŰôúýžÇ ۬╗ÝľłŰőĄ. ýĽäŰČ┤Űč░ ÝĽá ŰžÉŰĆä ýŚćŰőĄ.ÔÇŁŰę┤ýäť ŰüŁŕ╣îýžÇ ŰůŞŰ▓ĘýâüýŁä ý×ůýŚÉ Űő┤ýžÇ ýĽŐýĽśŰőĄ.

ÝĆëýćî ŰÂÇýŁŞŕ│╝ ÝĺŹýŁ┤┬ĚŰőČŰלۻŞ┬Ěŕ▓ÇŰĹąýŁ┤ ýäŞ ŰžłŰŽČ ŕ░ĽýĽäýžÇýÖÇ ÝĽĘŕ╗ś ýé░ý▒ůýŁä ýŽÉŕŞ░ŰŐö ÔÇśŰĆÖŰäĄ ÝĽáýĽäŰ▓äýžÇÔÇÖ ýśÇŰŹś ýőťýŁŞýŁ┤ ŰůŞŰ▓ĘŰČŞÝĽÖýâüýŁä Ű░ŤŰŐöŰőĄŰŐö ýćîýőŁýŚÉ ŰČŞŕŞ░ý┤łŰô▒ÝĽÖŕÁÉ 5ÝĽÖŰůä 4Ű░ś ýľ┤ŰŽ░ýŁ┤ ýäŞ Ű¬ůýŁ┤ ý×ÉÝ⣠ýĽ×ýŚÉýäť ýáÇŰůü ŰŐŽŕ▓îŕ╣îýžÇ ýőťýŁŞýŁä ŕŞ░ŰőĄŰáŞŰőĄ. ýŁ┤ýćíÝŁČ(11┬ĚýŚČ) ÝĽÖýâŁýŁÇ ÔÇťýőáŕŞ░ÝĽśŰőĄ. ýŁ┤Űáçŕ▓î ÝŤîŰąşÝĽť ŰÂäýŁ┤ ýÜ░ŰŽČ ŰĆÖŰäĄýŚÉ ŕ│äýůöýäť ý×ÉŰ×ĹýŐĄŰčČýŤîýÜö.ÔÇŁŰŁ╝Űę░ ýľ┤ŰąŞŰôĄýŁś ŰéÖŰő┤ýŁä ŰžÉŰüöÝ׳ ýžÇýŤáŰőĄ. ýĽäŰé┤, ŰĹÉ ýĽäŰôĄŕ│╝ ÝĽĘŕ╗ś Ű░śŕ░Ĺŕ▓î ýőťýŁŞýŁä Űž×ýť╝ŰᥠݾłŰŹś 30ŰîÇ ŕ░Çý׹ ýŁ┤Ű»╝ýäáýöĘŰŐö ÔÇťŰůŞŰ▓ĘýâüŰ│┤ŰőĄ ýĄĹýÜöÝĽť ŕ▓î ýäáýâŁŰőśýŁś ŕ▒┤ŕ░ĽÔÇŁýŁ┤ŰŁ╝Űę░ ýĽáýŹĘ Űő┤Űő┤ÝĽ┤ÝľłŰőĄ.

ý×ÉýőáýŁä ýĽäŰžłýÂöýľ┤ ýőťýŁŞýŁ┤ŰŁ╝ŕ│á ýćîŕ░ťÝĽť ýŁ┤ý×Čýőá(64)ýöĘŰŐö ýäťýÜŞ ýŁÇÝĆëýŚÉýäť ŰőĘŕ▒ŞýŁîýŚÉ ýőťýŁŞýŁä ý░żýĽäýÖöŰőĄ. ŕĚŞŰŐö Ôǝ۞îýŁŞŰ│┤ŰŐö ýžĹŰůÉýŁś ýé░ŰČ╝ýŁ┤ŰőĄ. ŰůŞŰ▓Ęýâü ýłśýâüýŁÇ 7000Űžî ÝĽťŰ»╝ýí▒ýŁś ýśüŕ┤ĹýŁ┤ŕ▓áýžÇŰžî ýäáýâŁŰőśýŁś ÝĆëÝÖöýáĽýőáýŁ┤ ýśĘ ýäŞŕ│äýŚÉ ÝŹ╝ýíîýť╝Űę┤ ÝĽťŰőĄ.ÔÇŁŕ│á ŰžÉÝľłŰőĄ.

ŕ╣ÇýľĹýžäŕŞ░ý×É ky0295@seoul.co.kr

2010-10-08 6Űę┤