11일 오후 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 열린 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 제1504차 수요집회’에서 한경희(오른쪽) 정의기억연대 사무총장이 소녀상 옆에서 발언을 하고 있다. 연합뉴스

김학순 할머니가 30년 전 국내 거주자로는 처음으로 일본군 ‘위안부’ 피해자라는 사실을 공개적으로 밝혔다. 하지만 그로부터 30년이 지난 지금도 일본 정부는 강제동원 역사를 부인하고 있다. 이에 정의기억연대가 김학순 할머니 공개 증언 30주년이자 제9차 세계 일본군 ‘위안부’ 기림일인 오는 14일을 앞두고 국내외 단체가 서명에 동참한 성명서를 발표해 일본 정부의 사죄와 법적 배상을 촉구했다.

이나영 정의연 이사장은 11일 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 열린 제1504차 수요집회에서 성명서를 낭독하며 “김학순은 ‘증거가 없다’는 일본 정부에 맞서 일본군 성노예제 피해자임을 당당히 밝히며 역사적 진실을 요구했다”며 “일본 정부는 여전히 책임을 부인하고 역사적 진실을 체계적으로 지우고 왜곡하며 피해자들을 모욕하고 있다. 일본 정부는 전쟁범죄를 인정하고 역사왜곡을 중단하라”고 촉구했다. 성명서에는 국내 65개 단체와 일본, 미국, 필리핀 등 해외 19개 단체가 서명에 동참했다.

사진은 경기 광주시 퇴촌면에 있는 일본군 ‘위안부’ 피해자 생활시설 ‘나눔의 집’ 입구 앞에 설치된 고 김학순(가운데) 할머니의 흉상의 모습. 서울신문 DB

하지만 일본군 ‘위안부’ 문제를 과거 일부 여성들에게 있었던 특수한 일로만 여기거나 일본 정부만의 문제로 축소할 것이 아니라 지금도 일상에서 차별과 폭력에 시달리고 있는 여성들의 현실과 연결해 바라봐야 한다는 목소리가 꾸준히 나오고 있다.

17살 되던 해인 1941년에 중국 베이징에 도착해 일본군 부대 위안소로 끌려간 김학순 할머니는 1991년이 되어서야 폭로하게 된 이유로 우리 사회가 자신과 같은 피해자를 부끄럽게 여겼기 때문이라며 “그동안 분하고 답답해도 숨어서 눈물을 흘렸을 뿐”이라고 말했다. 이렇게 성폭력 사건 피해자를 비난하고 의심하는 문화는 지금도 여전하다.

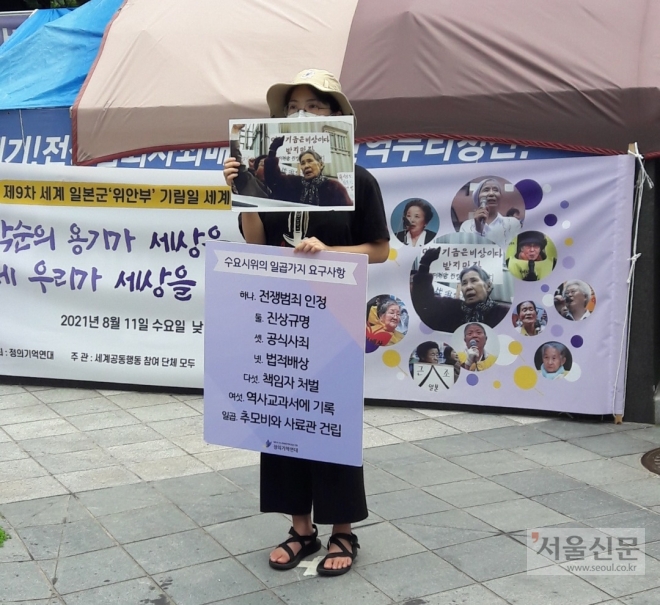

사진은 11일 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 열린 제1504차 수요집회에서 한 시민이 고 김학순 할머니의 생전 모습이 담긴 사진을 들고 있는 모습. 오세진 기자 5sjin@seoul.co.kr

정부에 등록된 일본군 ‘위안부’ 피해자 238명 중 생존자는 이제 14명이다. 피해자들이 모두 세상을 떠난 뒤에 일본군 ‘위안부’ 운동을 어떻게 전개하고 지속할지를 고민해야 하는 시점이다.

유엔 인종차별철폐위원회 위원을 지내고 있는 정진성 서울대 명예교수는 “아직 수집되지 않은 일본군 ‘위안부’ 관련 자료가 해외에도 많이 있다. 인력과 예산 부족 없이 이 문제를 계속 연구하고 관련 자료를 체계화하는 작업이 지속돼야 한다”면서 “일본군 ‘위안부’ 문제가 단순히 한국과 일본 두 국가만의 문제가 아니라 지금처럼 보편적인 여성인권 운동이자 세계 평화를 실천하는 운동으로서 지속될 수 있도록 (일제 강점기 당시 일본의 식민지배 피해 경험을 공유하고 있는) 아시아 국가들과의 연대를 더욱 강화해야 한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지