함경북도 무산에 살던 김현주(14.가명)양은 지난해 남한에 왔지만 아직 우리 말로 대화하는 것을 어려워한다.

식량을 구한다며 중국을 드나들던 엄마를 따라 탈북한 건 여덟 살 때인 2003년. 그후 현주는 중국에서 한족과 결혼한 엄마와 살면서 5년간 중국인 학교를 다녔다.

점차 심해지는 새 아빠의 폭력을 피해 2008년 엄마와 함께 도망치듯 한국에 들어왔지만 현주에게는 여전히 중국어가 더 익숙해, 한국어로는 기본적인 의사표현밖에 못한다.

현주 어머니 한모(42)씨는 “현주가 어릴 때부터 이곳저곳 다니면서 말을 잘 못배워 학교에서 뒤처지지 않을까 걱정”이라고 토로했다.

●’우리 말’ 못하는 아이들

통일부에 따르면 8월 말 현재 남한에 들어온 탈북자는 총 1만9천500여명인데, 이 중 20% 가까운 2천700여명은 입국 당시 19세 이하 청소년이었다.

이들 탈북자 가운데 상당수는 현주처럼 짧게는 1년, 길게는 7∼8년을 중국이나 동남아에서 떠돌다가 어렵게 남한에 들어온다. 특히 청소년의 경우 성장기에 외국 현지 학교에 다녀 한국어 소통을 어려워하는 경우가 많다.

탈북자와 다문화가족을 돕는 재단법인 ‘무지개청소년센터’가 지난해 15∼24세 남녀 탈북자 896명을 대상으로 조사한 결과, 북한을 탈출해 남한에 들어올 때까지 평균 21개월을 중국 등에서 생활했다.

가정환경 등에 따라 정도의 차이는 있지만 남한 입국 전 해외 체류 기간이 길수록 언어와 문화 적응에 더 큰 어려움을 느낀다.

더 심각한 문제는 이들에게 우리 말을 가르칠 국내 기관이 마땅치 않고, 부모도 경제활동으로 바빠자녀들의 한국어 교육을 신경쓸 여유가 없다는 점이다.

탈북자 정착지원기관인 하나원은 장기간 중국 체류로 한국어 사용에 어려움을 겪는 청소년들을 ‘우리말 상담실’에 따로 모아 개인 지도나 강의 형식으로 우리 말을 가르치고 있다.

탈북 청소년 교육기관인 ‘한겨레 중고등학교’(경기도 안성 소재)는 짧은 하나원 생활로 언어 문제를 해결하기 어렵다고 보고, 우리 말 구사가 어려운 아이들을 학습 도우미 선생님이 따로 가르치도록 하고 있지만 우리 말을 제대로 쓰기까지는 오랜 시간이 걸린다고 한다.

●따라가기 어려운 남한 수업‥‘왕따’ 빈번

탈북 후 남한에서 초등학교 생활을 무사히 마치고 올해 중학교에 입학한 은경(13.가명)이는 학교에서 말을 한마디도 하지 않는다.

초등학교 때부터 친하게 지내던 단짝과 같은 중학교에 배치받아 기뻐하던 것도 잠시, 기초가 부족한 은경이는 점차 수업에서 뒤처졌고 은경이가 탈북자인 것을 알게 된 몇몇 아이들은 은경이의 말투를 놀리기 시작했다.

그러는 사이 단짝 친구와도 서서히 멀어져 은경이는 결국 ‘왕따’가 됐다.

은경이의 사례에서 보듯 언어에 큰 문제가 없는 탈북 청소년들도 학습 공백과 남북한 교육과정의 격차 때문에 학업에 어려움을 겪는다.

통일부에 따르면 지난해 탈북 중.고교생이 학업을 중도 포기한 비율이 8.8%에 달해 남한 학생(1.4%)의 6.3배 수준이었다.

한국교육개발원이 지난해 발표한 ‘탈북학생의 교육실태 분석’ 보고서를 보면 탈북 청소년들이 학교를 그만두는 가장 큰 이유는 ‘배우는 내용이 너무 어려워서’(24%)였다.

이처럼 학업을 따라가지 못하는 아이를 바라보는 탈북자 부모의 심정을 착잡할 수밖에 없다.

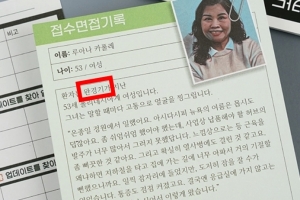

2003년에 입국한 신영지(가명.40대)씨는 “학교 수업의 수준이 너무 높아 초등학교 5학년 아들이 잘 따라갈 수 있을지 걱정”이라면서 “나는 나대로 적응이 안되고 아이와도 멀어지는 것 같아 가끔은 괜히 이곳에 와서 고생한다는 생각이 들 때도 있다”고 실토했다.

교육개발원 보고서에 따르면 탈북청소년의 61.9%, 학부모의 62%가 ‘왕따’를 당할 수 있다는 걱정 때문에 북한 출신임을 밝히고 싶어 하지 않는 것으로 나타났다.

탈북 청소년들은 또 학교의 반 분위기와 선생님 태도에 따라 적응에 큰 차이를 보이는 것으로 조사됐다.

상담 사례를 보면 북한 출신임을 스스로 밝히고 친구들과 잘 어울려 반장을 맡는 경우가 있는가 하면 학교에서 최대한 말을 하지 않고 출신지를 감추거나 속이는 경우도 적지 않았다.

●’특수상황’ 배려 절실

탈북 청소년을 돕는 현장 관계자들은 이들이 남한 사회에 보다 쉽게 적응하도록 하기 위해 제도적 정비가 시급하다고 입을 모은다.

북한이탈주민정착지원법에 따르면 북한에서 취득한 학력을 인정받으려는 탈북자는 각 지역 교육청에서 학력과 연령, 소양평가(언어.수리능력) 결과를 기준으로 심의를 받아야 하는데 교육청별로 기준이 다른데다 현실적인 배려도 부족해 20세가 넘는 탈북자가 중학교에 배정되는 경우도 있다.

한겨레중고등학교의 신호래 교사는 “탈북 학생들의 특수상황을 고려해 ‘무학년 무학급제’ 도입 등 학교 운영의 자율성을 보장해야 한다”고 지적했다.

일각에서는 이들의 경험을 장점으로 살릴 수 있도록 도와야 한다는 의견도 나온다.

무지개청소년센터의 윤상석 남북통합지원팀장은 “남한 사람과 똑같이 되기를 바라기보다 특성을 살려 능력을 발휘할 수 있도록 지켜봐주는 것이 더 중요하다”면서 “한국말을 못하는 것이 핸디캡으로 작용할 수도 있지만 중국어 특기를 살려 외고에 진학하거나 대학입시에서 외국어 특기전형에 합격한 사례도 있다”고 설명했다.

연합뉴스

식량을 구한다며 중국을 드나들던 엄마를 따라 탈북한 건 여덟 살 때인 2003년. 그후 현주는 중국에서 한족과 결혼한 엄마와 살면서 5년간 중국인 학교를 다녔다.

점차 심해지는 새 아빠의 폭력을 피해 2008년 엄마와 함께 도망치듯 한국에 들어왔지만 현주에게는 여전히 중국어가 더 익숙해, 한국어로는 기본적인 의사표현밖에 못한다.

현주 어머니 한모(42)씨는 “현주가 어릴 때부터 이곳저곳 다니면서 말을 잘 못배워 학교에서 뒤처지지 않을까 걱정”이라고 토로했다.

●’우리 말’ 못하는 아이들

통일부에 따르면 8월 말 현재 남한에 들어온 탈북자는 총 1만9천500여명인데, 이 중 20% 가까운 2천700여명은 입국 당시 19세 이하 청소년이었다.

이들 탈북자 가운데 상당수는 현주처럼 짧게는 1년, 길게는 7∼8년을 중국이나 동남아에서 떠돌다가 어렵게 남한에 들어온다. 특히 청소년의 경우 성장기에 외국 현지 학교에 다녀 한국어 소통을 어려워하는 경우가 많다.

탈북자와 다문화가족을 돕는 재단법인 ‘무지개청소년센터’가 지난해 15∼24세 남녀 탈북자 896명을 대상으로 조사한 결과, 북한을 탈출해 남한에 들어올 때까지 평균 21개월을 중국 등에서 생활했다.

가정환경 등에 따라 정도의 차이는 있지만 남한 입국 전 해외 체류 기간이 길수록 언어와 문화 적응에 더 큰 어려움을 느낀다.

더 심각한 문제는 이들에게 우리 말을 가르칠 국내 기관이 마땅치 않고, 부모도 경제활동으로 바빠자녀들의 한국어 교육을 신경쓸 여유가 없다는 점이다.

탈북자 정착지원기관인 하나원은 장기간 중국 체류로 한국어 사용에 어려움을 겪는 청소년들을 ‘우리말 상담실’에 따로 모아 개인 지도나 강의 형식으로 우리 말을 가르치고 있다.

탈북 청소년 교육기관인 ‘한겨레 중고등학교’(경기도 안성 소재)는 짧은 하나원 생활로 언어 문제를 해결하기 어렵다고 보고, 우리 말 구사가 어려운 아이들을 학습 도우미 선생님이 따로 가르치도록 하고 있지만 우리 말을 제대로 쓰기까지는 오랜 시간이 걸린다고 한다.

●따라가기 어려운 남한 수업‥‘왕따’ 빈번

탈북 후 남한에서 초등학교 생활을 무사히 마치고 올해 중학교에 입학한 은경(13.가명)이는 학교에서 말을 한마디도 하지 않는다.

초등학교 때부터 친하게 지내던 단짝과 같은 중학교에 배치받아 기뻐하던 것도 잠시, 기초가 부족한 은경이는 점차 수업에서 뒤처졌고 은경이가 탈북자인 것을 알게 된 몇몇 아이들은 은경이의 말투를 놀리기 시작했다.

그러는 사이 단짝 친구와도 서서히 멀어져 은경이는 결국 ‘왕따’가 됐다.

은경이의 사례에서 보듯 언어에 큰 문제가 없는 탈북 청소년들도 학습 공백과 남북한 교육과정의 격차 때문에 학업에 어려움을 겪는다.

통일부에 따르면 지난해 탈북 중.고교생이 학업을 중도 포기한 비율이 8.8%에 달해 남한 학생(1.4%)의 6.3배 수준이었다.

한국교육개발원이 지난해 발표한 ‘탈북학생의 교육실태 분석’ 보고서를 보면 탈북 청소년들이 학교를 그만두는 가장 큰 이유는 ‘배우는 내용이 너무 어려워서’(24%)였다.

이처럼 학업을 따라가지 못하는 아이를 바라보는 탈북자 부모의 심정을 착잡할 수밖에 없다.

2003년에 입국한 신영지(가명.40대)씨는 “학교 수업의 수준이 너무 높아 초등학교 5학년 아들이 잘 따라갈 수 있을지 걱정”이라면서 “나는 나대로 적응이 안되고 아이와도 멀어지는 것 같아 가끔은 괜히 이곳에 와서 고생한다는 생각이 들 때도 있다”고 실토했다.

교육개발원 보고서에 따르면 탈북청소년의 61.9%, 학부모의 62%가 ‘왕따’를 당할 수 있다는 걱정 때문에 북한 출신임을 밝히고 싶어 하지 않는 것으로 나타났다.

탈북 청소년들은 또 학교의 반 분위기와 선생님 태도에 따라 적응에 큰 차이를 보이는 것으로 조사됐다.

상담 사례를 보면 북한 출신임을 스스로 밝히고 친구들과 잘 어울려 반장을 맡는 경우가 있는가 하면 학교에서 최대한 말을 하지 않고 출신지를 감추거나 속이는 경우도 적지 않았다.

●’특수상황’ 배려 절실

탈북 청소년을 돕는 현장 관계자들은 이들이 남한 사회에 보다 쉽게 적응하도록 하기 위해 제도적 정비가 시급하다고 입을 모은다.

북한이탈주민정착지원법에 따르면 북한에서 취득한 학력을 인정받으려는 탈북자는 각 지역 교육청에서 학력과 연령, 소양평가(언어.수리능력) 결과를 기준으로 심의를 받아야 하는데 교육청별로 기준이 다른데다 현실적인 배려도 부족해 20세가 넘는 탈북자가 중학교에 배정되는 경우도 있다.

한겨레중고등학교의 신호래 교사는 “탈북 학생들의 특수상황을 고려해 ‘무학년 무학급제’ 도입 등 학교 운영의 자율성을 보장해야 한다”고 지적했다.

일각에서는 이들의 경험을 장점으로 살릴 수 있도록 도와야 한다는 의견도 나온다.

무지개청소년센터의 윤상석 남북통합지원팀장은 “남한 사람과 똑같이 되기를 바라기보다 특성을 살려 능력을 발휘할 수 있도록 지켜봐주는 것이 더 중요하다”면서 “한국말을 못하는 것이 핸디캡으로 작용할 수도 있지만 중국어 특기를 살려 외고에 진학하거나 대학입시에서 외국어 특기전형에 합격한 사례도 있다”고 설명했다.

연합뉴스